Problem Tambang dan Etika Keberpihakan: Kritik terhadap Sikap Muhammadiyah

(Bagian 1)

Oleh: Qosdus Sabil

Ekologi politik memandang persoalan lingkungan bukan sebagai masalah teknis atau moral semata, melainkan sebagai hasil dari relasi kuasa yang bekerja dalam konteks ekonomi dan politik tertentu. Bahkan, ihwal kerusakan lingkungan selalu terkait dengan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat lokal (Bryant dan Bailey, 1997).

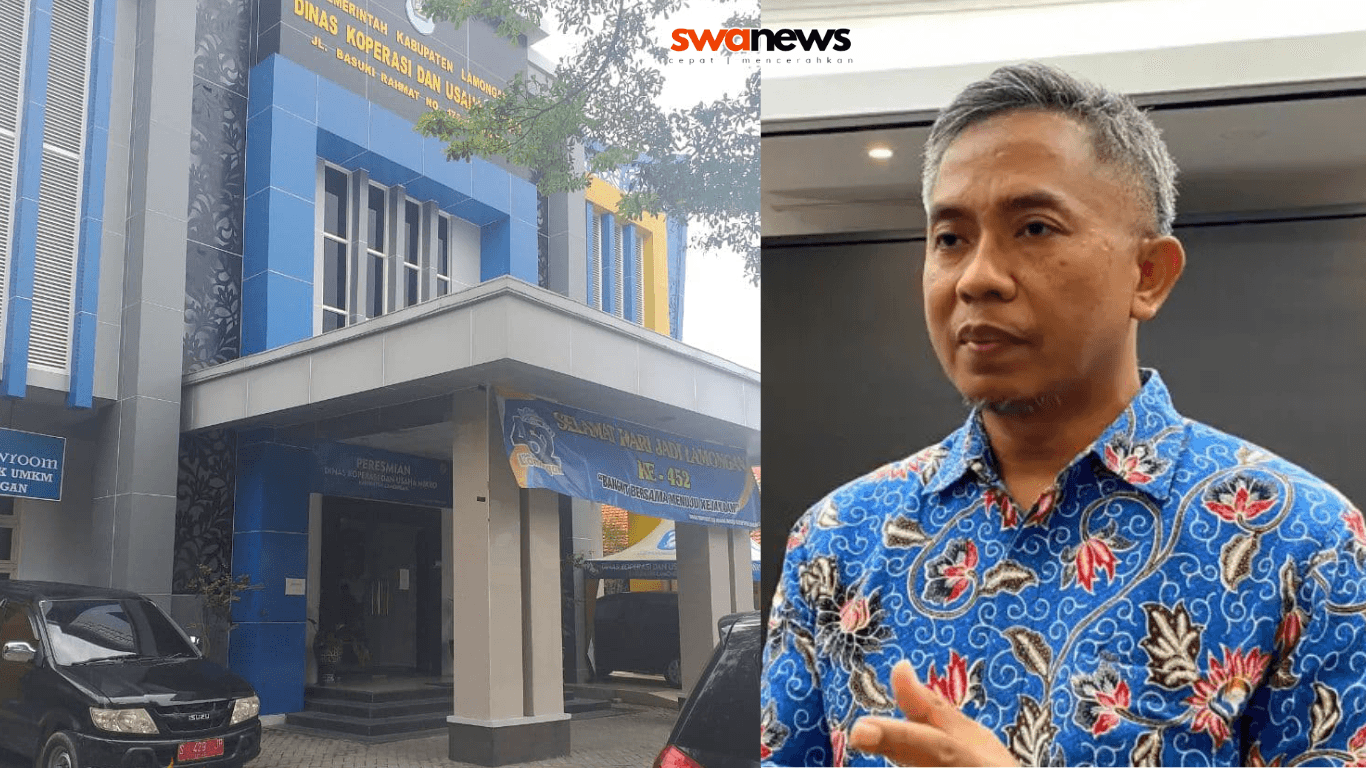

Isu pertambangan di Indonesia saat ini juga sedang menghadapi situasi politicized environment: problem lingkungan menjadi arena konflik kepentingan. Sementara itu, hadirnya narasi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan nasionalisme sumber daya hanya digunakan untuk menutupi ketimpangan ekologis dan sosial (Robbins, 2012).

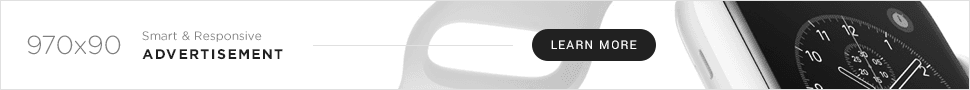

Maka, dalam konteks problem tambang, sikap Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis dengan legitimasi moral yang kuat patut dikaji secara kritis. Meski Muhammadiyah secara normatif selalu menempatkan diri sebagai pembela keadilan sosial, kemaslahatan, dan keberlanjutan, namun jika dilihat dari perspektif ekologi politik kekinian, sikap normatif tersebut belum menjelma menjadi kritik terhadap struktur kekuasaan yang menopang ekstraktivisme.

Baca juga :Bukan Azwar Anas Pemilik Otoritas Tambang Tumpang Pitu!

Pada bagian lain, Bryant dan Bailey telah mengingatkan soal institutional accommodation, yakni adanya kecenderungan struktur sosial untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh kuasa besar yang hegemonik demi menjaga harmonisasi organisasi. Pengingat tersebut seakan hampir selaras dengan sikap akomodatif Muhammadiyah dalam masalah tambang yang cenderung netral, tanpa ada kritik yang memadai dan mampu menjadi penanda sikap kritis.

Belum lagi, dalam banyak kasus tambang, manfaat ekonomi hanya terpusat pada lingkaran elit kekuasaan, sementara biaya kerusakan ekologis dan sosial ditanggung masyarakat lokal. Hal ini pula yang digambarkan Martinez-Alier (2002) terkait problem ecological distribution conflicts, yakni konflik yang muncul akibat distribusi biaya dan manfaat ekologis yang tidak adil. Ia kemudian menawarkan urgensi environmentalism of the poor, sebuah perspektif lingkungan yang lahir dari pengalaman konkret kelompok terdampak.

Permasalahannya, jika Muhammadiyah juga tidak secara tegas memihak pada suara yang terdampak langsung, maka meminjam istilah Robbins (2012), organisasi tersebut telah terjebak dalam irama apolitical ecology: hilangnya kritik struktural terhadap kekuasaan atas kebijakan lingkungan yang destruktif.

Di sinilah relevansi pemikiran Kuntowijoyo yang menggagas ilmu sosial profetik, yang memandu pemahaman realitas secara holistik melalui perspektif sejarah dan struktural, bukan sekadar normatif semata. Pendekatan tersebut mengharuskan adanya sikap intervensi struktural untuk tetap melakukan kritik guna meminimalisir kebijakan yang tidak berkeadilan.

Ujungnya, isu tambang menjadi batu uji tajdid Muhammadiyah di era krisis lingkungan. Tuntutan dakwah berkemajuan tidak sekadar berkutat pada masalah norma dan stabilitas institusional semata. Karena kini yang lebih urgen adalah melakukan proses transformasi sosial profetik melalui struktur organisasional Muhammadiyah untuk melahirkan manifesto keberpihakan pada keadilan ekologis.

Qosdus Sabil

Anggota Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah