“Aku habib !”Kata lelaki itu padaku di atas sepeda motornya. Ia tidak perlu repot-repot turun dari sepeda motornya untuk bertanya kepadaku. Aku hanya seorang tukang parkir di jalan ini. Bukan tukang parkir resmi. Jadi tidak perlu ia menghormatiku dengan turun. Aku sudah terbiasa mengalami peristiwa seperti itu, orang bertanya kepada dari mobil atau sepeda motornya, tanpa harus basa-basi sopan santu adab ketimuran. Ada juga yang melempatkan uang parkir Rp 2.000, ke arah wajahku. Tapi aku hanya diam. Bersabar. Aku tahu diri untuk meminta seseorang sopan kepadaku. Karena aku hanya tukang parkir saja, itupun tukang parkir yang tidak resmi.

“Ada yang bisa saya bantu?” tanyaku sopan

“Apakah rumah itu milik seorang kiai?” tanya lelaki yang mengaku habib, sambil menunjuk sebuah rumah mewah di dekat pertigaan jalan.

“Bukan,” jawabku “itu rumahnya pedagang bahan bangunan di dekat pasar.”

“Kalau rumah kiai, aku mau bersilaturahim.”

“Silaturahmi??”tanyaku agak gugup.

Mengapa jika sekedar bersilaturahim saja, tanya rumah kiai atau bukan. Serta memilih rumah yang paling bagus di jalan ini. Aku mencoba membuang buruk sangka yang tiba-tiba muncul dalam pikiranku.

“Iya silaturahim,”katanya lagi

Tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki yang mengaku habib itu segera menyalakan sepeda motornya. Aku hanya berdiri termangu. Melihat sampai sepeda motor itu hilang dalam kelokan jalan. Habib? Aku tahu habib adalah gelar yang agung. Karena kata orang-orang, habib itu masih keturunan manusia mulia yakni Nabi Muhammad SAW. Tentu mereka manusia yang mulia dan keturunan orang yang sangat mulia. Sedang aku?? Tidak jelas keturunan siapa. Aku hanya tahu, mempunyai buyut bernama Dalimin juru kunci makam keramat di ujung jalan desa.

Betapa beruntungnya orang-orang seperti itu, dipanggil habib dan dimuliakan, begitu pula mereka yang putra-putri kiai biasa dipanggil dengan sopan sebagai gus untuk laki-laki atau ning untuk anak perempuan. Dengan pikiran yang berkecamuk, aku meneruskan rutinitas menata parkir di sepanjang jalan ini. Sesekali berteriak membantu sopir untuk memarkir dengan benar, repot juga jika si sopir masih pemula, tidak mudah membantunya parkir, diminta geser ke kanan, eh gesernya malah ke kiri.

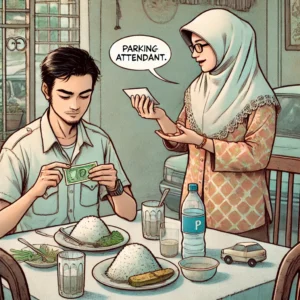

Menjelang maghrib aku segera bergegas pulang, setelah maghrib giliran tukang parkir shift ke dua. Seperti hari-hari biasanya, aku segera mandi, sholat mahgrib dan menikmati makan malam dengan istri tercinta. Sambil menghitung pendapatan parkir hari ini, ada sejumlah uang yang aku sepakati untuk disetorkan ke koordinator parkir. Jika tidak mau setor, besoknya aku tidak bisa lagi menjadi tukang parkir dan tidak diragukan lagi wajah akan babak belur.

Di sela-sela makan, aku bercerita ke istriku bahwa tadi aku bertemu dengan seorang habib yang bertanya rumah mewah di dekat pertigaan.

“Kamu tidak bersalaman dengannya??” tanya istriku.

“Tidak,”sahutku pendek.

“Sampean pekok, ketemu habib tidak ingin salaman. Lain kali kalau ketemu habib itu, segera bersalaman cium tangannya, kalau perlu cium kakinya,”kata istriku serius.

“Untuk apa??”

“Jan pekok tenan, ngalab berkah, Mas!

Mas! Mas begitu saja tidak tahu,”sahut istriku dengan nada heran dan kecewa.

“Tidak usah berlebihan begitu,”sahutku pendek

“Itu tandanya, jika sampean cinta sama kanjeng nabi,” kata istriku serius.

Aku tidak menjawab, sibuk mengunyah tempe goreng. Diam saat istriku berbicara adalah pilihan terbaik. Lagi pula dalam permasalahan seperti ini istriku merasa dirinya lebih baik, dia pernah mondok. Sedang aku hanya golongan abangan, mengajinya hanya di Langgar saja, sehabis sholat maghrib dan isya’. Tidak mungkin aku meneruskan perdebatan, diam dan meneruskan makan, menikmati sambel tomat setengah matang.

Keesokan harinya seperti biasa mangkal di tempat parkir, sekitar pukul 06.00 WIB, disaat pedagang kue mulai berkumpul. Sekitar pukul 08.00 WIB akan kembali sepi, baru sekitar pukul 09.00 WIB mulai ramai lagi, bersamaan dengan bukanya toko-toko di sepanjang jalan. Jeda waktu itu aku gunakan untuk sarapan dan ngopi, jika sudah sarapan di rumah, aku cukup ngopi dan menikmati gorengan di warungnya Mbah Tumini.

“Nanti malam ada habib di acara Haul,”kata Paijo sambil mengunyah ote-ote.

“Habib?” tanya yang lain.

“Iya, Habib!” seru Paijo agak gugup karena tersedak ote-ote. Dengan cepat ia mengambil teh hangat di depannya. Meminumnya beberapa tegukan.

“datang ya semuanya, sambil ngalab berkah.”

“Ngalab berkah?” tanyaku gugup.

“Sampean abangan, ya tidak faham ngalab berkah ke habib,”seru Paijo

“ngertinya ngalab berkah ke pohon ringin atau ke watu bolong.”

“Apa bisa ya??” tanyaku spontan.

Orang-orang di warung tertawa mendengar pertanyaanku. Mereka menertawakanku, seolah-olah aku ini orang paling culun di muka bumi. Aku merasa aneh atau mungkin aku ini bodoh tidak mengerti urusan agama. Levelku mungkin baru islam KTP, sehingga tidak mengerti istilah ngalab berkah ke habib. Begitulah penilaian orang-orang terhadapku. pekok karena tidak mempunyai keinginan bersalaman dan mencium tangan habib. Aku segera mengambil tempe goreng di depanku untuk sekedar menyibukkan diri.

Setelah sholat maghrib, istriku memintaku segera bersiap-siap untuk ikut acara haul dan mengingatkanku agar jangan lupa berusaha bersalaman dan mencium tangan habib yang datang. Seperti biasa, aku tidak tertarik berdebat dengan istriku. Mengikuti apa yang dia inginkan. Segera memakai baju yang lebih baik, setidak-tidaknya pantas untuk hadir di acara haul. Tiba-tiba istriku menyodorkan amplop kosong kepadaku.

“Untuk apa??” tanyaku

“Isi saja, untuk salam tempel pada habib yang datang,”seru istriku

“Tidak perlu seperti ini,”jawabku pendek dengan nada mengeluh.

“Lho bagaimana sampean itu, sampean itu harus membuat hati habib senang, namanya saja ngalab berkah, ya membuat orang yang dimintai berkah hatinya bungah.”

Aku segera memasukkan uang ke amplop itu.

“Kurang, kok hanya 50, paling tidak 200,”kata istriku lagi.

“Tapi itu jatah untuk makan kita besok dan uang saku anak-anak sekolah,”

“Sudah lah, kalau kita sungguh-sungguh niat ngalap berkah, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Berlipat-lipat, kata kiai saya dulu sewaktu masih mondok. Sampean tidak pernah mondok, jadi tidak tahu.”

Aku hanya diam, dengan rasa berat aku masukan seluruh uangku yang tinggal Rp 200 ribu itu ke amplop. Melangkah dengan berat menuju acara haul yang tidak jauh dari rumah. Acara haul diadakan di lapangan dekat sebuah makam kuno yang dianggap keramat. Di sepanjang jalan, banyak orang berjualan berbagai macam makanan dan beberapa berjualan baju anak-anak. Di bagian paling timur, sebuah panggung telah berdiri kokoh berhiaskan lampu yang gemerlap.

Sesampainya disana, aku dan istriku duduk secara terpisah. Aku berada di barisan laki-laki, sedang istriku berada di barisan perempuan.

“Jangan lupa, kamu harus berusaha bertemu dengan habib, bersalaman, cium tangan dan juga salam tempelnya,” kata istriku dengan wajah sangat serius.

Segera aku melangkah menuju tempat yang disediakan, di kursi plastik yang telah disiapkan panitia. Acara haul sudah dimulai dengan acara hiburan, anak-anak dari pondok menampilkan seni tari Islam dan menyenandungkan sholawat. Ketua panitia terlihat sibuk mengatur para tamu. Tamu terhormat akan ditempat khusus di bagian depan. Mereka para kiai atau para pejabat desa dan kecamatan. Sedang aku, si tukang parkir, duduk di kursi plastik.

“Ayo bantu parkir,”kata Paijo yang tiba-tiba muncul dari belakang dan menepuk pundakku.

Karena keahlianku parkir memarkir aku hanya tersenyum kecil, melangkah mengikuti Paijo. Daripada duduk berpangku tangan, lebih baik ikut membantu parkir. Bersama yang lain aku membantu menata sepeda motor dan mobil. Di saat sedang asyik membantu parkir, terdengar suara ramai dari jamaah “Habib sudah datang! Habib sudah datang!!”. Sebuah mobil berjalan pelan memasuki area kegiatan haul. Mobil itu bagi orang desa sudah sangat mewah, harga sekennya saja sekitar 700 juta rupiah.

Paijo memintaku agar mengarahkan mobil itu parkir lebih dekat dengan lapangan, agar habib tidak harus berjalan jauh ke tempat acara. Begitu mobil berhenti, dari dalam mobil keluar seorang lelaki berjubah putih dengan mengenakan surban putih bergaris-garis merah. Aku seperti mengenalnya, wajahnya terasa tidak asing. Bukankah, ia yang kemarin bertanya padaku tentang pemilik rumah mewah di pertigaan jalan.

Orang-orang yang duduk segera mendekati habib itu bersalaman, mencuimi tangannya, dan tidak lupa salam tempel. Dengan cepat habib memasukkan amplop itu ke balik jubahnya. Aku merasa aneh dengan cara penghormatan seperti itu. Aku memang bukan orang yang pintar agama, tetapi penghormatan seperti itu sulit untuk aku terima bahkkan tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama, tentu menurut apa yang pernah aku pelajari tentang islam.

“Monggo jamaah yang ingin ngalab berkah ke habib bisa segera bersalaman, karena sebentar lagi acara dimulai. Saat acara dimulai tidak boleh lagi ada salaman dengan habib, kecuali jika acaranya sudah selesai,” terdengar pembawa acara menyampaikan himbauan.

Aku hanya terdiam saja, lebih tepatnya termangu karena tidak memahami apa yang terjadi di depan mataku. Satu jam kemudian acara ngalap berkah selesai jamaah kembali ke tempatnya lagi. Sedang aku hanya diam membeku bagai batu yang kaku tidak bergerak, tapi pikiranku berkecamuk, rasanya semua ini berlebihan. Habib itu berjalan ke arah panggung dengan diiringi bacaan sholawat.

Aku terkejut ada yang memukul pundakku. Aku menoleh, ternyata istriku sudah berdiri di dekatku.

“Kok diam saja!”kata istriku dengan nada tinggi.

Aku hanya diam tidak menjawab.

“Kamu tidak cinta habib ya!”

“Kamu tidak ingin syafaat nabi!”

“Kamu tidak ingin berkah !”

Aku tidak menyahut sepatah katapun, membiarkan istriku menyampaikan rasa jengkelnya. Aku segera balik kanan, melangkah pulang. Aku ingin segera kembali ke rumah.

“Kamu mau pulang?”

Aku tidak menjawab terus melangkah pulang.

“Tidak punya adab pada habib,”kata istriku menahan marah.

Aku terus melangkah.

“Kembali!”kata istriku lagi

Aku menoleh dan berkata “Istriku, mana adabmu terhadap suami?? Apa nabimu mengajari memanggil suaminya dengan berteriak.”

Istriku tidak menjawab hanya diam saja. Aku terus melangkah pulang. Hatiku tidak menerima penghormatan seperti itu. Mungkin istriku benar, aku orang bodoh dan tidak faham agama. Tapi hati kecilku tidak bisa memahami penghormatan seperti itu. Semua itu bukan penghormatan tetapi kultus yang cenderung menjerumuskan.

Ahmad Saemo

Cerpenis, Kontributor Swa News kolom sastra